“兩頭騙”汽車租賃案例裁判觀點整理

“兩頭騙”汽車租賃案例裁判觀點集錦

我們發現通過先行騙租汽車再行抵(質)押騙貸的方法實行詐騙的案例特別多,俗稱“兩頭騙“,此類詐騙行為表現方式大同小異,但全國各地法院的判決結果卻迥然不同;理論界關于”兩頭騙“案件的處理亦存在較多爭議。

為深入研究該類型案件,我們從威科先行法律數據庫檢索到539份全國各地法院的“兩頭騙”汽車租賃判決書,并借鑒了兩篇文章引用的2個案例,總共541個案例。通過對該541個案例進行梳理,總結了各地法院的裁判觀點及裁判理由,以期揭示各家觀點同異,促進法院統一“兩頭騙“案件的裁判規則,做到同案同判;同時,也希望通過這些梳理能對刑辯律師開展有效、精準辯護有所啟發。

一、 各法院裁判觀點的典型案例及裁判理由

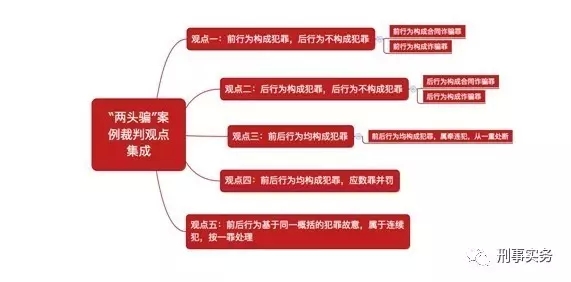

觀點一:“兩頭騙“中的前行為(租車行為)構成犯罪,后行為(抵(質)押借款行為)只是處置贓物或變現方式,不構成犯罪。

在這派觀點下,關于前行為構成何罪時,又有2種意見,一種認為構成合同詐騙罪,一種認為構成詐騙罪。

下面筆者將結合具體案例分析每一種觀點。

典型案例1 前行為構成合同詐騙罪,后行為為處置贓物方式,不構成犯罪(案例來源:(2014)濟高新區刑初字第34號)。

案情摘要:2010年1月至2011年4月,被告人王某多次以本人或他人名義從2家租車公司租賃12輛車輛,先后將該12輛車輛抵押給王某甲等人用于借款,并將抵押車輛所得部分款項用于后續租賃車輛的押金和租金。2011年5月起,租車公司無法聯系到被告人王某,被其抵押的12輛車均未追回。經鑒定,被告人王某用以抵押借款的12輛車總價值為844080元。

裁判理由:首先,從客觀上看,被告人王某在與租賃公司簽訂合同時雖然使用了真實姓名和證件,但其在租賃時隱瞞將車輛用于抵押解款的真實意圖,提供證件、支付租金是為了騙取租賃公司的信任,使租賃公司在不明真相的情況下與其簽訂或繼續簽訂合同并交付汽車,并且其在收到租賃公司交付的汽車后用于抵押借款后逃匿;其次,從主觀上看,被告人在無力歸還租賃汽車后逃匿,使租賃公司無法尋找其下落,沒有實際履約,且不積極創造條件履行合同,可認定其主觀上有非法占有目的。最后,從侵犯的客體看,被告人的行為不僅給租賃公司的財產造成損失,侵犯了租賃公司的財產權,而且破壞了汽車租賃的市場秩序,符合合同詐騙罪的構成要件。

裁判結果:被告人王某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣10萬元。

典型案例2:前行為構成合同詐騙罪,后行為為處置贓物方式,不構成犯罪(案例來源:(2012)雁刑初字第00182號)。

案情摘要:被告人陶某為獲取賭資,以其身份證先后從2家汽車租賃公司租賃車輛三輛,并隱瞞車輛系租賃的真實情況,將車抵押給李某某,獲抵押款318000元,贓款均已揮霍。經鑒定,三輛涉案車輛價值391000元。

裁判理由:法院認為被告人陶某在履行汽車租賃合同過程中,因被告人陶三將所租賃車輛抵押與他人用來借款,主觀上已具有非法占有并處置租賃車輛的故意,且已用租賃車輛抵押與他人借到款項并揮霍,故被告人構成合同詐騙罪;

裁判結果:被告人陶某犯合同詐騙罪。

典型案例3 前行為構成詐騙罪,后行為為處置贓物方式,不構成犯罪。(案例來源:(2016)甘1022刑初140號)

案情摘要:2014年9月20日,被告人敬某某與某汽車租賃公司簽訂汽車租賃合同,租賃車輛一輛,使用期間,敬某某多次支付租金;2015年3月16日,敬某某因資金周轉困難產生將車質押借取現金周轉使用的想法,遂謊稱該車系其所有,以該車質押從梁某某處借取現金40000元。后逃往深圳市寶龍區藏匿。經鑒定,被騙車輛價值36100元。

裁判理由:被告人敬某某在明知自己沒有處分權的情況下,將該汽車用于質押借款并逃離,其主觀上具有非法占有他人財物的故意。客觀上,被告人謊稱租賃的汽車是其自己所有,通過質押借款的方式將汽車價值轉化為現金后直接占有,其行為侵犯的是被害人的財產所有權,而并非汽車租賃的市場秩序。因此,本案應定性為詐騙罪。

被告人敬某某以租賃汽車為由已實際控制了該車輛,欺詐行為已完成,至于其是通過直接銷贓,還是通過抵押借款等方式實施詐騙目的,只是其對贓物的處分方式問題,不影響其非法占有的成立。被告人敬某某將車質押借款的行為,是為了實現其最終非法占有被害人車輛價值這一目的手段行為,并不單純構成另外一起詐騙犯罪。

裁判結果:敬某某犯詐騙罪。

觀點二:2頭騙中的后行為即抵(質)押借款行為或車輛買賣行為構成犯罪,前行為只是手段。

同樣,關于后行為構成何罪,依然存在2種意見,一種認為后行為構成合同詐騙罪,一種認為構成詐騙罪。

典型案例4:前行為為手段,后行為構成詐騙罪(案例來源:(2014)江油刑初字第300號)

案情摘要:2013年11月,被告人李某某、王某因無錢用便與某汽車租賃有限公司簽訂了租賃合同,租用轎車(車輛價值70000元)一輛,隨即李某某、王某找人偽造了該車的行駛證和車輛登記證書,將該車及偽造的行駛證和車輛登記證書等證件抵押給被害人劉某某,騙得現金38000元。隨后,被告人李某某找到被害人涂某某,再次將該車及偽造的行駛證和登記證書質押給涂某某,騙得現金55200元。全部贓款由二人耗用。

裁判理由:被告人李某某、王某以非法占有為目的,騙取租賃公司價值人民幣70000元的車輛后,又偽造車輛權屬證明,采用將租賃物質押的方式,騙取劉某某人民幣38000元,李嚴偉又采用相同手段騙取涂某某人民幣55200元,二人的行為均已構成詐騙罪,且數額巨大,依法應予懲處。雖然二人簽訂合同騙取車輛的行為符合合同詐騙罪的構成要件,但最終目的是將車輛質押從他人處騙取錢財,合同詐騙僅為其犯罪手段,應當以詐騙罪定罪處罰

典型案例5:前行為為手段,后行為構成合同詐騙罪(案例來源:(2016)豫15刑終153號)

案情摘要:2014年7月2日-2015年1月20日期間,被告人季某先后到四家汽車租賃公司租賃轎車4輛(經鑒定4輛車輛價值525461元),并謊稱該車輛為其朋友所有,先后將車輛抵押給多名被害人,用于借款或抵債,合計得款257421元;案發后,車輛被追回發還給租車公司。一審法院判決被告人季某犯合同詐騙罪,詐騙數額為實際騙取數額;公訴機關認為量刑過輕,應以車輛價值確定犯罪數額,遂提起抗訴,二審維持原判,駁回抗訴。

裁判理由:季某在與汽車租賃公司簽訂合同時,使用的均是其本人的真實信息,并按合同約定交納了部分租金及押金,對租賃的汽車無非法占有的故意,但其租車后,采取虛構車主信息或偽造虛假的購車協議等手段將車輛抵押給他人,隱瞞真相,騙取他人財物,詐騙數額應以其實際騙取的數額認定,原判以季某最后實際騙取的257421元作為合同詐騙數額認定正確。

觀點三:前后2種行為均構成犯罪,前后倆行為為牽連犯,從一重處斷。 (案例來源:(2015)龍刑初字第00027號)

典型案例6:前后2種行為均構成犯罪,二者系手段行為和目的行為的牽連關系,屬于牽連犯,從一重處斷。

案情摘要:2014年3月23日,被告人劉某甲伙同孫某、馬某從某租車公司租賃車輛一輛。2014年3月27日,被告人劉某甲冒充車主陳某,并使用偽造的機動車登記證書和車主身份證,與某賣行經營者姬某簽訂5萬元的借款協議,將該車質押給某寄賣行,該寄賣行扣除利息后,實際付給劉某甲4.75萬元。經鑒定,車輛價值人民幣14.37萬元。

裁判理由:被告人劉某甲向汽車租賃公司隱瞞租賃汽車的真實意圖,從汽車租賃公司租賃汽車,后又采取虛構事實、隱瞞真相的方法,將租賃來的汽車質押給寄賣行騙取借款,其前后行為分別構成合同詐騙罪和詐騙罪,二者系手段行為和目的行為的牽連關系,根據牽連犯“從一重處斷”的處罰原則,本案中合同詐騙罪重于詐騙罪,因此,對被告人劉某甲應按照合同詐騙罪定罪處罰。

觀點四:前后行為均構成犯罪,應數罪并罰。(案例來源:(2013)江法刑初字第00060號)

典型案例7:前后行為均構成合同詐騙罪,應數罪并罰。

案例摘要:2011年7月初,被告人張某、鄭某理同小白(另案處理),共謀利用虛假身份信息向汽車租賃公司租車, 然后虛構事實用所租汽車質押借款騙取他人現金。后張某隨即找黑兒(化名)以鄭某為名偽造了渝ANUXXX本田轎車的機動車 銷售發票、機動車登記證書以及名為鄭某英、頭像為小白的身份證,后被告人鄭某理、小白利用上述偽造的證件及鄭某英的機動車行駛證,冒用鄭某英的名義出具虛假借條,約定借款120000元、為期 3個月,并以渝A N U X XX本田轎車質押給甘某某,最終實際騙得甘某某現金114000元,所得贓款被張某等人瓜分。 被告人先后多次用類似方式騙取多名被害人現金共計數十萬元。

裁判理由:被告人張某等人以虛構事實、冒用他人名義簽訂合同的手段取得對被騙車輛的實際控制,主觀上具有非法占有對方財物的目的,客觀上實施了在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物的行為,且該行為已實施完畢,應以合同詐騙罪對張明等行為人予以處罰。此外,張某等人用非法獲取的車輛作質押,利用偽造的證件,冒用他人身份,以借款的名義騙取被害人錢財的行為,擾亂市場秩序,侵犯他人財產所有權,公訴機關指控詐騙罪的罪名認定不當,應以合同詐騙罪予以定罪處罰,故對被告人張某提出的其行為只構成詐騙罪一罪的辯解意見不予采納。

觀點五:前后行為基于一個概括的犯罪故意,連續實施兩個獨立的犯罪行為,屬于連續犯,按一罪處理。(案例來源:《合同詐騙罪的特殊類型之“兩頭騙”:定性與處理》陳興良)

典型案例8: 前后行為為獨立的犯罪,均構成合同詐騙罪,但屬于連續犯,按一罪論處。

案情摘要:2007年1月6日,被告人林某榮以租金每天人民幣200元、租期 1 天的條件租得一輛小轎車(價值人民幣51185元),并當場支付租金人民幣200元。當日林某榮即將該車開至某摩托車修理店,謊稱該車車主委托自己將車向其質押借款,并指使他人冒充車主與被害人許某某通電話,使許某某相信其有車輛的處分權,爾后以該小轎車為質押物,約定還款期限為1個月,向許某某借款人民幣 25000元。林某榮將得款用于歸還債務和個人揮霍。事后車主催討該車時,林擁某榮先謊稱因交通事故拖延交車,后關閉通訊工具逃匿。

裁判理由:被告人林某榮虛構事實,隱瞞真相,與被害人許某某簽訂了汽車租賃合同并交納了租金,取得了車輛的使用權,其并不具備履行租賃合同的真實意思,而是為達到非法占有 他人財物的目的。故而,被告人隨即又采用欺騙手段,使被害人許金塔相信其有車輛的處分權,與許某某簽訂了質押合同,實現了將車輛質押獲得借款的意圖,隨后逃匿。前后兩次行為依照《刑法》第二 百二十四條第(五)、第(四)項之規定,均構成合同詐騙罪。從本案被告人前后兩次實施的合同詐騙行為來看,乃是基于一個概括的犯罪故意,連續實施兩個獨立的犯罪行為,觸犯同種罪名的犯罪,從罪數理論上屬于連續犯,司法實踐上按一罪論處為妥。

二、各類裁判結果分布情況

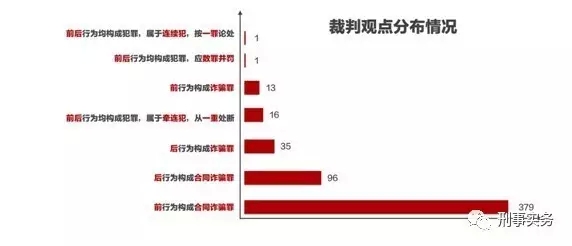

根據研讀539份判決文書及2個案例,發現各種裁判結果分布如下:

從上述數據可以看出司法實務中存在下列規律:

首先,從前后行為是構成詐騙罪還是合同詐騙罪來說,主流觀點認為是構成合同詐騙罪,少數法院認為構成詐騙罪。

第二,從前后行為的定性看,主流的裁判觀點仍然以騙租行為構成合同詐騙罪,抵(質)押借款行為為處理贓物方式或贓物變現方式,不構成犯罪,支持抵(質)押借款行為構成合同詐騙罪的比例相對較低。

第三,主流觀點認為只處罰一個行為,不重復評價;極少數觀點認為前后行為均構成犯罪,屬于牽連犯、連續犯或應數罪并罰。

三、法納評析

通過對各地法院裁判觀點的總結與分析,我所發現,“倆頭騙“汽車租賃案件因涉及刑民交叉,涉及人員多,對案件的定性直接關系到贓物處理和對被害人的認定,案件相對復雜,故無論是實務界還是學術界,對該類型案件的處理均存在不同意見。

各地法院雖有對前后倆種行為性質進行評析,但大部分判決的論證過程相對概括、籠統,法院多會結合危害結果、被告人騙租車輛數量、租車次數和租車頻率等情況,對被告人的行為作出綜合評價后,處以適當的刑期;如刑期適當,被告人一般也不會太多關注法院對行為性質的評判,這可能反過來影響法院判決。

從對被告人公平的角度考慮,我所建議司法機關應對相關行為的性質作出相對確定的評價,以便可以做到同案同判,避免和稀泥式的判決。

作者:潘美玉(廣東法納川穹律師事務所)

上一篇:中國金融租賃業存在的問題與改進方向

下一篇:汽車融資租賃風控必看(從信用風險、法律風險和業務風險分析)